Das Digitale hält rasend schnell Einzug in die Welt und auch in uns selbst, unsere Gehirne, unser Denken, letzteres eher unbemerkt, weil zu nah, zu unbeobachtet. Mit welcher Theorie kann man die vielfältigen subjektiven, kognitiven Phänomene und Wirkungen verstehen und einordnen? Gibt es bereits so etwas wie eine „digitale Ethik„, mit der man bewerten und beurteilen kann? Was ist zu tun?

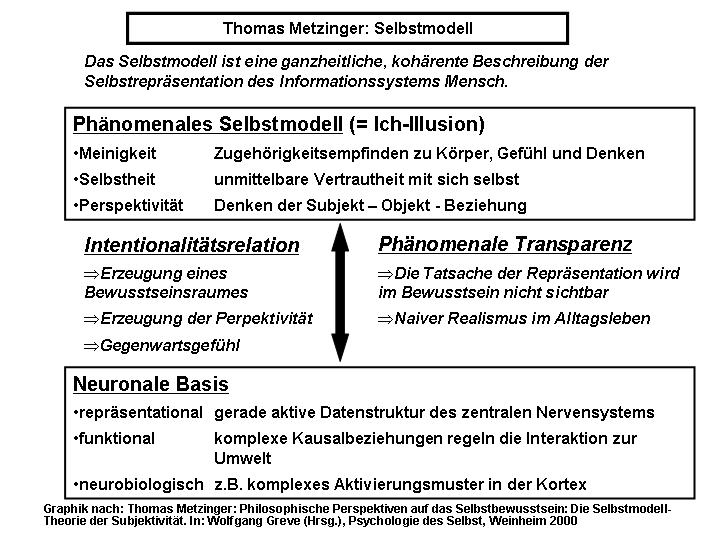

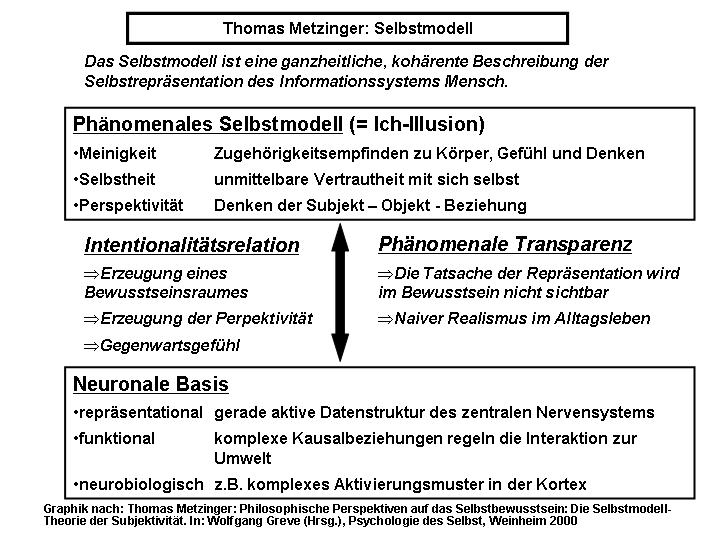

Was sagt die moderne Subjekt-Theorie dazu? Neben den optischen Täuschungen gibt es auch kognitive Täuschungen, die wir mit unseren Alltagsbegriffen nicht zu erfassen vermögen, da sie innerhalb der Täuschung operieren und die Täuschung selbst nicht adressieren können. Unsere Alltagssprache reicht nicht dazu. Dieser Umstand wird seit 2400 Jahren anhand von Platons Höhlengleichnis in der Philosophie diskutiert. Ein moderner Beitrag im heutigen Vokabular stammt von Prof. Dr. Thomas Metzinger, Uni Mainz: In seiner Selbstmodell-Theorie (siehe Wikipedia und Scholarpedia) werden drei Gehirn-Programme unterschieden:

- Meinigkeit ist die bloße Unterscheidung: Was gehört zu mir und was nicht? (Die Erweiterung auf das soziale „uns“ müsste man dann „Unsigkeit“ nennen.) Wikipedia: „Mit „Meinigkeit“ bezeichnet Metzinger den Umstand, dass einzelne erlebte Phänomene im Bewusstseinsraum als die eigenen empfunden werden. Dies ist die Zugehörigkeit von Körper, Gefühlen und Gedanken zum Selbst.“

- Selbstheit ist das Gefühl: Was ist meine Komfortzone, meine gefühlte körperliche, gedankliche und soziale Heimat und was lehne ich als fremd ab? Wikipedia: „Die „Selbstheit“ kennzeichnet eine präreflexive Selbstvertrautheit. Das „Ich-Gefühl“ wird als immer schon vorhanden und unhintergehbar erlebt.“

- Perspektivität ist das eigene Erleben von einem Standpunkt aus als Zentrum des Erlebens: Von wo aus wird geschaut? Von welchem Zentrum aus wird wahrgenommen? Wikipedia: „Das Erleben hat immer eine Perspektivität, die von einem zentrierten Ich ausgeht und sich auf ein etwas außerhalb dieses Ich richtet. Zum Selbstbewusstsein gehört die intentionale Relation zwischen dem Ich und der als außen empfundenen Welt, die das Ich als Mittelpunkt hat.“

(Grafik aus Wikipedia)

Alle drei Gehirn-Programme Meinigkeit, Selbstheit und Perspektivität sind ihrer Natur nach das gleiche Neuronengewitter. Durch unseren „naiven Realismus im Alltagsleben“, wie Metzinger es nennt, halten wir unseren Eindruck (Sinneseindruck+unreflektierte Deutung) für die Realität und nicht für das Ergebnis der drei Gehirn-Programme. So wird eine Art „Ego-Kanal“ oder „Ego-Tunnel“ induziert und aufrecht erhalten (siehe auch Metzingers Buch „Der Ego-Tunnel“: Der Ego-Tunnel ist die Wand aus Platons Höhlengleichnis.) Wir haben im Alltag quasi ständig einen Virtual Reality-(VR)- oder Augmented Reality-(AR)-Helm auf, der mit unserer Kognition so eng verwachsen ist und an den wir uns so sehr gewöhnt haben, dass uns das nicht mehr auffällt. Anders formuliert: Wir müssen uns nicht extra einen AR-Helm überstülpen, wir haben bereits einen auf, mit dem wir eng verwachsen sind. Die erlebte AR muss nicht von einem Computer gerechnet werden, sondern entsteht bereits andauernd im Ego-Tunnel.

Metzinger schlägt dieses Selbstmodell als Begrifflichkeit und Referenzrahmen vor, um eine wissenschaftliche Diskussion über die subjektiven, kognitiven Phänomene führen zu können. Es ist ein wissenschaftliches Modell, der den naiven „Ich“-Begriff in seine Bestandteile zerlegt. Während der „Ich“-Begriff atomar ist, ist dieses Selbstmodell subatomar: Es zerlegt die kognitiven Mechanismen in seine Bestandteile, macht sie dadurch explizit begreifbar, so wie sich die Quantenphysik mit subatomaren Modellen der Atome beschäftigt. Das ist neu und der Beginn der Mind Sciences, die Metzinger auch schon als Nachfolger der Life Sciences in den nächsten Jahrzehnten sieht.

Die drei Gehirn-Programme sind in jungen Jahren antrainiert (d.h. im Neugeborenen noch nicht enthalten) und können auch im Laufe des Lebens umtrainiert werden. Neu kommt in der heutigen Zeit unser pervasiver Umgang mit immersiven Technologien, vor allem Internet und Mobile Devices hinzu. Das Digitale hinterlässt auch im Mind seine Spuren. Diese sollen anhand des vorgeschlagenen Begriffsrahmens diskutiert und reflektiert werden.

- Die Rubber-Hand-Illusion zeigt, dass sich die Meinigkeit innerhalb weniger Minuten umtrainieren lässt. Virtual Realitity (VR) nutzt dieses Phänomen auch ganzkörperlich. Second Life kennt ein vollständiges Eintauchen in eine andere, virtuelle Persona.

- Meinigkeit des Wissens: Unter „Mein Wissen“ wurde früher verstanden „was ich selbst im Kopf habe“. Heute verschwimmt diese Definition zusehends. Über die Erkenntnis, (1.) dass man nicht alles im Kopf haben kann, (2.) dass es oft reicht, zu wissen, wo es steht, (3.) dass ich mit einer Google-Abfrage direkt dorthin springen und daher auch dieses Wissen outsourcen kann und (4.) dass mein Smartphone als ständiger Begleiter mir auch immer und überall die Möglichkeit dazu gibt, gelangt man zu einem Verschwimmen der vorgestellten Meinigkeit des Wissens.

- Selbstheit: Die präreflexive Selbstvertrautheit wird solange nicht reflektiert, solange sie als angenehm oder zumindest erträglich empfunden wird. Erst in Lebenskrisen geschah bisher ein Hinterfragen, Reflektieren mit dem möglichen Ausgang, als „ganz neuer Mensch“ sein Leben fortzusetzen, z.B. nach der Midlife-Crisis. Durch VR wird der Wechsel der Persona selbstverständlicher, alltäglicher und steht früher zur Verfügung. Dozenten, die im Unterricht Second Life einsetzen, berichten davon, dass Studierende tatsächlich völlig andere Persönlichkeiten sein wollen als im physischen Leben. Da scheint es einen Bedarf zu geben.

- Multi-Perspektivität lässt die Fixierung auf eine einzelne, feste Perspektivität verschwimmen und langfristig auflösen. Pluralistische Gesellschaftsformen feiern Multi-Perspektivität als höchste Errungenschaft und fördern damit Perspektivwechsel oder zumindest Respekt vor dem anderen Standpunkt. Einstein ging noch einen Schritt weiter: „Ein Standpunkt hat einen Horizont mit dem Radius Null.“ In der digitalen Welt sind alle digitalisierten Perspektiven nur noch ein, zwei Klicks weit entfernt. Dadurch entsteht das Phänomen „Perspektive on demand„: In einer immer komplexer werdenden Welt kann ich nicht alles verstehen. Daher kann ich auch nicht alles fundiert beurteilen. Zu den meisten Fragen kann ich daher keine fundierte Meinung, keinen Standpunkt haben. Aber mittels Internet-Recherche kann ich mir jederzeit Informationen heran ziehen, um mir mein Urteil zu bilden. Im Bedarfsfall kann ich also eine Perspektive bilden. Das ist „Perspektive on demand„.

- Der Architekt des WWW und Erfinder des HTTP-Protokolls, Roy Fielding, hat seine Vision vom Internet so formuliert: „Life is a distributed object system. However, communication among humans is a distributed hypermedia system, where the mind’s intellect, voice+gestures, eyes+ears, and imagination are all components.“ Mit dem Internet bildet sich ein neuer, globaler Kognitionsapparat. Welche Änderungen in Meinigkeit, Selbstheit und Perspektivität werden durch seinen Gebrauch induziert? Was bedeutet das für die global verfügbare Intelligenz?

Das Umtrainieren von Meinigkeit, Selbstheit und Perspektivität ist in der modernen Welt mit ihren technologischen Fortschritten bei Computer, Internet, WWW, Web 2.0, Smartphones, Tablets bereits in vollem Gange. Dies wird jedoch nur ansatzweise reflektiert. Die Menschheit befindet sich gewissermaßen in einem unkontrollierten Großversuch und hat das noch nicht wirklich erkannt. Ideologien behindern den wissenschaftlichen Diskurs.

Der Neurowissenschaftler Prof. Dr. Manfred Spitzer, Universitätsklinikum Ulm, hat in seinem Bestseller „Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen.“ den Zustand der Digital Natives und der Digital Immigrants als „digital dement“ oder zumindest demenzgefährdet diagnostiziert, d.h. dass die kognitive Leistungsfähigkeit gemindert oder gar zerstört wird. Durch die digitale Welt befindet sich der Teil der Menschheit in einer Krise, der zur digitalen Welt Zugang hat, so seine These. Die kollektive präreflexive Selbstvertrautheit (kollektive Selbstheit) wird angekratzt und das Buch von Manfred Spitzer ist ein Ausdruck davon. Ob diese „digitale Krise“ ihre Ursache in einer Demenz hat, wird zwar von Spitzer postuliert, muss jedoch weiter wissenschaftlich untersucht werden. Zumindest ändert sich unsere Perzeptions-, Kommunikations- und Lebenspraxis durch den pervasiven Einzug des Digitalen in unsere Welt und unsere Selbstwahrnehmung gewaltig. Das hat nicht nur äußerliche Auswirkungen auf unsere Welt, sondern auch innere auf uns selbst. Da ist etwas überaus Wichtiges im Gange, was unterhalb des Radars unserer Alltags-Wahrnehmung fliegt. Ob der Flug in Richtung Demenz geht, ist auch unter den neurowissenschaftlichen Kollegen des Autoren Spitzer heftig umstritten. Auch behindern Ideologien den wissenschaftlichen Diskurs.

Spitzers Diagnose ist vielleicht zu pauschal und populistisch. Zur Differenzierung muss genauer untersucht werden, was genau verändert oder gar zerstört wird, ob die Zerstörungen nur Risiken oder auch Chancen enthalten und ob die Demenz wirklich durch das Digitale induziert wird oder eher andere Wurzeln hat:

- Der Bildspeicher wird vielleicht durch die digitale Bilderflut verändert oder gar zerstört. Das photografische Gedächtnis lässt in seiner Leistungsfähigkeit nach, einzelne Details weniger Bilder kognitiv rekonstruieren zu können. Bei der analogen Bilderflut im physischen Leben läuft ein ständiger kognitiver Verstehensprozess durch aktives Konstruieren der Bedeutung nebenher, der in der Beliebigkeit der digitalen Bilderflut verloren gehen kann. Die Konstruktion der Bedeutung kann verloren gehen. Lernen fällt schwerer, wenn die Bedeutung fehlt.

- Die Handlungskompetenz wird vielleicht durch die digitale Handlungsflut verändert oder gar zerstört. Jeder Mausklick ist eine Handlung, der eine Entscheidung voraus geht. Durch das Fluten mit digitalen Handlungen geschieht eine Ablösung von alten analogen Handlungsmechanismen, die auf Emotionen beruhten: Vertraute Emotionen innerhalb der Komfortzone unserer Selbstheit brachten uns zum verantwortlichen Handeln. Die Komfortzone unserer Selbstheit hat den Radius verantwortbarer Handlungen mitbestimmt. Die Einfachheit des Mausklicks führt zur Beliebigkeit und Verantwortungslosigkeit.

- Meinigkeit ist häufig auch mit physischem Eigentum verknüpft. Die Fixierung auf eine einzige lebenslange, an Physisches gebundene Meinigkeit wird vielleicht verändert oder gar aufgelöst. Die Erfahrung digital induzierter, wechselnder Meinigkeiten oder Auflösungstendenzen (Alles Meinige löst sich quasi in Luft auf, in die „Cloud“, „Air…“) führen zu einer Vereinfachung der Ablösung von einer unreifen, an Physisches gebundene Meinigkeit. Darin liegen Chancen (z.B. zur Dematerialisierung des Wohlstands) und Risiken (Destabilisierung, Virtualisierung, neue Abhängigkeiten).

- Die Fixierung auf eine einzige lebenslange Selbstheit wird vielleicht verändert oder gar zerstört. Die Erfahrung digital induzierter, wechselnder Selbstheiten führt zu einer Vereinfachung der Ablösung von der unreifen Selbstheit. Darin liegen Chancen und Risiken. Das Verlassen der alten Komfortzone und der Wechsel in neue Komfortzonen wird selbstverständlicher.

- Die Fixierung auf eine einzige lebenslange Perspektivität wird vielleicht verändert oder gar zerstört. Pluralismus und die Selbstverständlichkeit der Multi-Perspektivität bewirken langfristig eine Auflösung. Auch darin liegen Chancen und Risiken.

- Die Ich-Illusion wird trotz des digitalen Bombardements jedoch nicht so leicht zerstört, solange die körperliche Existenz unsere Wahrnehmung dominiert. Offen bleibt, ob sich an dieser Dominanz etwas ändert, wenn durch VR und Augmented Reality (AR), z.B. mit der Google-Brille, der Schwerpunkt in die Virtualität verschoben wird.

- Digitaler Angriff: Digitale Bewusstseinsräuber sind (1.) häufige Unterbrechungen durch digitale Helferlein, (2.) ständige Verfügbarkeit und Abrufbereitschaft, (3.) Multitasking, (4.) „nie ganz bei der Sache, bei einer Sache sein“ (kein Monotasking), (5.) „mit einem Ohr immer woanders sein“ (Aufmerksamkeitsspaltung). Metzinger schreibt in seinem Vorschlag zu einer neuen „Bewusstseinskultur“ zum Thema Aufmerksamkeitsräuber: „… Auf der anderen Seite gibt es heute eine hochprofessionalisierte Industrie, die nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern uns alle aus dem Mediendschungel heraus angreift, um uns unsere knappe Ressource Aufmerksamkeit zu rauben. Nicht nur Drogenkonsum ist hier ein kritischer Faktor, sondern insbesondere die Werbe- und Unterhaltungsindustrie attackieren unsere Erlebnisfähigkeit, unsere „attentionale Sensibilität“ permanent und immer intensiver – und natürlich machen auch sie sich neue Erkenntnisse aus der Kognitionswissenschaft und der Hirnforschung zunehmend zu Nutze. Viele Schüler leiden heute bereits unter schweren Aufmerksamkeitsstörungen, die psychologischen Folgen der Gesamtentwicklung sind in den letzten Jahren an vielen anderen Stellen mehr als deutlich geworden.“

- Digitaler Sog ist der Sog unserer Aufmerksamkeit ins Digitale hinein. Die digitalen Medien werden immer immersiver durch den technologischen Fortschritt in Usability, Einfachheit, HD, HD+, 3D, Holografie, VR, AR, Interaktivität, Kollaboration und Kooperation. Das Eintauchen in digitale Welten wird dadurch immer einfacher und verlockender. Der andere Gründer von Apple, Steve Wozniak, berichtet in seinen Memoiren „iWoz„, dass er vorausschauend als Erfinder, Hardwarebastler und Programmierer bereits in das erste Computerspiel „Pong“ (Tennissimulation) absichtlich einen Betrugs- und einen Sucht-Faktor eingebaut hatte: Der Spieler wird systematisch dadurch betrogen, dass Treffer und Fehlschläge nicht objektiv und neutral bewertet werden, sondern schlechte Spieler einen Bonus bekommen, damit sie weiter spielen, während gute Spieler sich mehr anstrengen müssen. Das Spiel ist so programmiert, dass es nicht zu schwer und nicht zu leicht ist und adaptiert sich an das Können des jeweiligen Spielers so, dass dieser weiter spielen will (Digitaler Sog). Diese Adaption hält ihn im Flow-Kanal (nach der Glücksforschung von Mihaly Csikszentmihalyi: Ausschüttung der Glückshormone Dopamin etc. bei bewältigbaren Herausforderungen, nicht zu schwer und nicht zu leicht), macht ihn glücklich und süchtig nach dem Spiel. Heute ist in jedes Computerspiel der Suchtfaktor eingebaut. Ohne Suchtfaktor hat kein Spiel mehr Marktchancen. Die sozialen Komponenten in Browser-Spielen erweitern dies um soziale Sucht-Faktoren. Während Flow früher Ergebnis lebenslanger Suche, hartem Training und auf wenige Glücksmomente reduziert war, findet man die tägliche Flow-Erfahrung heute in jedem Kinderzimmer. Das Ergebnis sind Dopamin-Junkies bereits im Kindergarten, die jeden Montag morgen wieder eine Phase des kalten Entzugs durchlaufen und neu geerdet werden müssen. An der Universität Stanford versucht man bereits, dieser neuartigen, digitalen Sucht, die auch bei Erwachsenen zu einem Massen-Phänomen geworden ist, mit speziellen Psychologie-Programmen zu begegnen, siehe „Kelly McGonigal argues we’re becoming addicted to our devices. Here’s how to unplug.„. Flow ist heute nicht mehr das Ergebnis einer Meisterschaft in einem hochwertigen Können, sondern das Ergebnis von Gamification und Social Media. Damit ist das Problem der zu frühen Fixierung auf die zu kleine und zu leichte Meisterschaft entstanden. Der digitale Sog kann diese Fixierung zu lange stabilisieren und die Motivation zu höherwertigerem Können sabotieren.

Wenn Spitzers These von der digitalen Demenz stimmen würde, hätte der Teil der Menschheit ohne Zugang zur digitalen Welt deutliche Überlebensvorteile. Das Darwinsche Prinzip „Survival of the Fittest“, das Überleben der kognitiv Leistungsfähigsten und -stärksten, würde diesen Teil auf der Gewinnerseite und die digital Dementen auf der Verliererseite sehen.

Das griechische Wort „Krisis“ bedeutet Zuspitzung, Entscheidung. In der digitalen Krise geht es um das Erkennen dieser Zuspitzung und der Entscheidung für Hilfreiches und Förderliches, was durchaus ein Verlassen der alten individuellen und kollektiven Komfortzone, eine Phase des Übergangs und der Ungewissheit und das Erreichen einer neuen Komfortzone bedeuten kann.

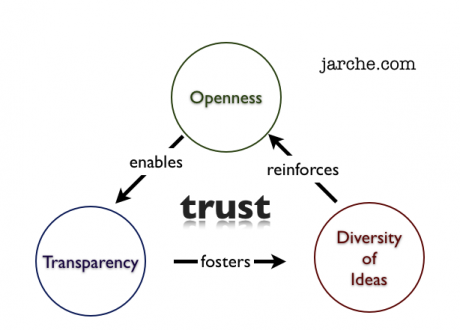

Wir brauchen einen offenen Diskurs über digitale Chancen und die digitale Krise. Ist das Digitale vielleicht nur der Buhmann in der Diskussion, weil es neu ist und die anderen Faktoren zu stark gesellschaftlich etabliert sind, so dass sie keiner in Frage stellen will? Was ist die epistemologische Grundlage dieses wissenschaftlichen Diskurses? Mind Sciences, Neurowissenschaften, Informatik, Kognitionsforschung, Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Theorie der Selbstmodelle, … Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaften, die etwas dazu beitragen können. Der Diskurs ist interdisziplinär und es kann durchaus sein, dass verschiedene Wissenschaften zu verschiedenen Ergebnissen kommen.

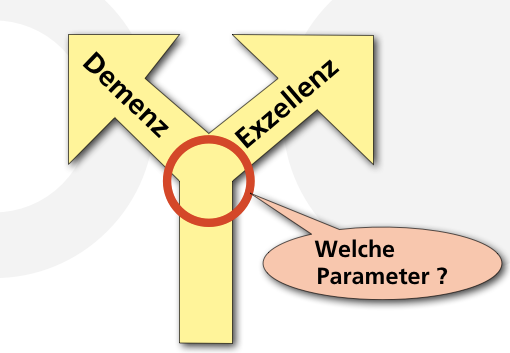

Offen ist der Ausgang: Demenz oder Exzellenz (oder etwas dazwischen)? Welche Parameter entscheiden über Demenz versus Exzellenz? Konkret: Sollen wir die iPads, Smartphones, Google-Brillen, VR, AR, … in den Unterricht integrieren oder besser komplett verbieten? Die Spaltung in dieser Frage geht quer durch die Nationen, Schulen und Hochschulen. Die einen sind konsequent dafür, die anderen konsequent dagegen. Südkorea hat die Schulbücher komplett abgeschafft und arbeitet nur noch mit Tablets. Deutschland hält an Papierbüchern fest. Verschaffen wir unseren Kindern dadurch eher einen Vorsprung oder werden sie in der modernen Welt hoffnungslos hinterher hinken?

Was sind die großen Weichenstellungen? Auf welche Parameter kommt es an? Man kann nicht 20 ungeklärte Parameter offen halten und dabei noch hoffen, zu gewinnen. Newell (1973): „You can’t play 20 questions with nature and win.“